デザインの歴史とその意義

私たちの日常生活は、ペットボトルからノートパソコン、そして本まで、デザインされたもので溢れています。しかし、多くの人々はデザインの歴史について詳しく知らないかもしれません。デザインの歴史は約160年しかないと言われていますが、その短い期間で驚異的な進化を遂げてきました。

近代デザインの歩み

産業革命とデザインの誕生:19世紀後半のイギリスの産業革命は、デザインの誕生のきっかけとなりました。この時期、機械化により多くの製品が大量生産されるようになりました。しかし、その中で品質の低下や職人の失業が問題となりました。

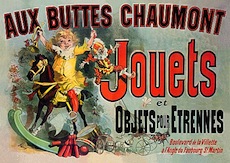

アール・ヌーヴォーの流行:19世紀末から20世紀初頭にかけて、アール・ヌーヴォーというデザインスタイルが欧米で流行しました。これは、自然の曲線や形を取り入れた装飾的なデザインが特徴です。

バウハウスの影響:20世紀初頭、ドイツのバウハウスはデザイン教育の革命を起こしました。彼らは芸術と技術の統一を目指し、多くの優れたデザイナーを育成しました。

デザインの進化とその意義

デザインは、単なる装飾や美しさだけでなく、機能性や使いやすさ、そして社会的な背景や価値観を反映するものとして進化してきました。例えば、ロシア構成主義は、社会的な変革を求める思想をデザインに取り入れました。また、アメリカのインダストリアルデザインは、大量生産と機能性を重視するアプローチを取りました。

流行30年周期説のように、過去のデザインが現代に影響を与えることもあります。しかし、デザインの歴史を学ぶことで、その背後にある思想や社会的背景を理解することができ、新しいアイディアやインスピレーションを得ることができます。

短期化する流行周期とインターネットの影響

近年、流行の周期が短くなっているという意見が増えてきました。これは、デジタル技術の進化とインターネットの普及が大きく関与しています。かつては、過去の流行や情報は図書館の書庫や古い雑誌の中にしか存在しなかった。しかし、現代では、過去の情報や流行がデジタル化され、インターネット上で簡単にアクセスできるようになりました。

このアクセスの容易さが、流行のサイクルを加速させていると言われています。過去の流行や情報が手軽に見られることで、新しい流行が生まれやすく、同時に古い流行が再評価されることも増えています。この結果、流行のサイクルが従来の30年周期からさらに短いスパンで繰り返されるようになってきたのです。

この現象は、情報のデジタル化とインターネットの普及がもたらす、新しい時代の特徴とも言えるでしょう。過去の情報が新しい形で蘇り、それが新たな流行を生む。この循環は、今後も続いていくことでしょう。

デザインの歴史はどこから探るべきか

デザインの歴史は非常に深く、遡れば遡るほど多様な文化や時代の影響を受けてきました。例えば、アール・ヌーボーのデザインをさかのぼると、古代の縄文土器のデザインにも通じる要素が見られます。しかし、実際にデザインの歴史を学ぶ際に、縄文時代まで遡る必要は必ずしもありません。

デザインの歴史は非常に深く、遡れば遡るほど多様な文化や時代の影響を受けてきました。例えば、アール・ヌーボーのデザインをさかのぼると、古代の縄文土器のデザインにも通じる要素が見られます。しかし、実際にデザインの歴史を学ぶ際に、縄文時代まで遡る必要は必ずしもありません。

デザインという概念が広く認識され、多岐にわたるジャンルでのデザインが注目されるようになったのは、19世紀後半頃からです。この時期には、図案や模様、ロゴやマークのデザイン、ポスターやチラシのグラフィックデザイン、さらには文具や食器のデザイン、工業デザイン、ユニバーサルデザイン、コンピュータグラフィクス、都市や照明のデザインなど、多岐にわたるデザインのカテゴリが生まれました。

デザインの歴史を学ぶ際のスタート地点として、アール・ヌーボーやアール・デコの時代から探るのがおすすめです。これらの時代は、デザインが芸術としての地位を確立し、多くの革新的なアイディアやスタイルが生まれた重要な時期となっています。

日本のデザイン創世記60年代

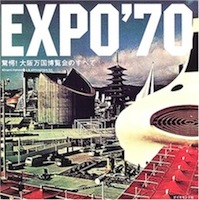

1960年代は、日本のデザイン業界にとって、まさに創世記とも言える時代でした。この時期、日本は国際的な舞台での大きなイベントを数多く主催しました。1960年には、世界デザイン会議が東京で開かれ、多くの国から著名なデザイナーや建築家が集まりました。そして、1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博を迎え、デザイナーという職種が一躍、国民の注目を浴びることとなりました。

1960年代は、日本のデザイン業界にとって、まさに創世記とも言える時代でした。この時期、日本は国際的な舞台での大きなイベントを数多く主催しました。1960年には、世界デザイン会議が東京で開かれ、多くの国から著名なデザイナーや建築家が集まりました。そして、1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博を迎え、デザイナーという職種が一躍、国民の注目を浴びることとなりました。

この時代の象徴的な作品として、亀倉雄策氏による東京オリンピックのシンボルマーク、丹下健三氏の手がけた東京オリンピック国立屋内総合競技場、そして岡本太郎氏の代表作である大阪万博「太陽の塔」が挙げられます。これらの作品は、その斬新さと普遍的な美しさから、今日まで多くの人々に愛され続けています。

このような大規模なプロジェクトには、グラフィックデザイナー、建築家、プロダクトデザイナー、芸術家など、多岐にわたる専門家が参加しました。彼らの協力と熱意によって、日本のデザイン業界は新たな活力を得ることができ、その後の発展の礎となりました。

広告が社会現象となった70年代からバブル期

1970年代の初め、日本の広告業界は新たな動きを見せ始めました。「モーレツからビューティフルへ」というキャッチフレーズを持つ富士ゼロックスの広告は、この時代の新しい風を感じさせるものでした。このフレーズは、1970年代の日本社会の変化とともに、多くの人々の心に残りました。

1970年代の初め、日本の広告業界は新たな動きを見せ始めました。「モーレツからビューティフルへ」というキャッチフレーズを持つ富士ゼロックスの広告は、この時代の新しい風を感じさせるものでした。このフレーズは、1970年代の日本社会の変化とともに、多くの人々の心に残りました。

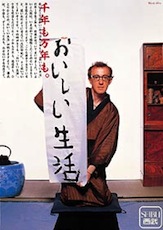

そして、1980年代のバブル期に突入すると、広告業界はさらにその勢いを増していきました。特に注目すべきは、浅葉克己氏のデザインと糸井重里氏のコピーを組み合わせた「おいしい生活。」というキャッチフレーズの西武百貨店の広告です。この広告は、単に商品を宣伝するのではなく、新しいライフスタイルを提案するという新しいアプローチを取り入れました。このようなライフスタイルを提案する広告が、新聞や雑誌のページを賑わせるようになりました。

しかし、1980年代後半にバブルが崩壊し、日本経済が停滞すると、広告業界もその影響を受けてしまいました。バブルの終焉とともに、広告業界も新たな課題と向き合う時代が始まったのです。

デジタル時代へ

1990年代半ば、デザイン業界は大きな変革の時を迎えました。それまでの伝統的な手法、すなわち定規や鉛筆を使用したレイアウト作業が、DTP(デスクトップパブリッシング)という新しい技術に取って代わられるようになりました。

DTPは現代では広告や雑誌制作の標準的な手法となっていますが、その導入初期には賛否が分かれました。一部のデザイナーからは「ワープロでの文章は感情が伝わらない」「DTPは個性を失う」といった批判の声も上がりました。しかし、技術の進化とともに、DTPの効率性や多様性が評価されるようになり、手書きの原稿や手書きの写植を主体とするクリエーターは2000年頃には業界から姿を消していきました。

このデジタル変革は、デザイン業界だけでなく、多くの産業や文化に大きな影響を与え、新しい時代の幕開けを告げる象徴となりました。

ソーシャルメディアの台頭とデザインの民主化

2000年代初頭、インターネットの普及とともにソーシャルメディアが登場し、デザインの世界にも新たな風が吹き込みました。Facebook、Twitter、Instagramなどのプラットフォームは、情報の共有やコミュニケーションの手段として急速に普及しました。

これに伴い、プロのデザイナーだけでなく、一般のユーザーもデザインを手がけるようになりました。無料のデザインツールやテンプレートが提供される中、個人のブログやSNSのプロフィール、オンラインショップなど、多くの人々がオリジナルのデザインを作成し、公開するようになりました。

この「デザインの民主化」は、デザインの価値観やスタイルの多様性をもたらしました。一方で、プロのデザイナーとアマチュアのデザイナーの間で、質やオリジナリティに関する議論も生まれました。しかし、この動きはデザインがより身近なものとなり、多くの人々の創造性を刺激するきっかけとなりました。

個人的な感想・・・

デジタル技術が日常に浸透する現代、デザイナーとしての役割や責任は確実に拡大していると感じます。大きな国際イベントやオリンピックなどの舞台では、新しい広告やデザイン、魅力的なマスコットやイメージキャラクターが登場し、それらは多くの人々の心に残るものとなります。これらの作品から、私たちデザイナーは新しいインスピレーションを受け取り、自らの知識や技術をさらに磨くことができます。

デザインの世界は絶えず変化しており、どのように進化していくのか、また自分自身がどのように成長していくのかは常に考えるテーマです。時には迷いや壁にぶつかることもありますが、そんな時、デザインの歴史や過去の名作を振り返ることで、新たな視点やアイディアが生まれることもあるでしょう。デザインの未来は未知数ですが、その中での自分の役割を見つけ、挑戦し続けることが大切だと思います。